Une peinture subtile et libre de personnages bisexuels ou homosexuels avant l’ère « Code Hays »

Réalisateur d’origine russe, Rouben Mamoulian revendique une ascendance théâtrale dans sa pratique. En effet, il débute déjà sur les planches en dirigeant des opéras et opérettes au George Eastman Theatre de 1923 à 1926 avant d’être producteur de théâtre et de spectacles au Theatre Guild. Son succès à Broadway attire l’attention des studios Paramount (une des plus puissantes firmes parmi la First National, la Metro-Goldwyn-Mayer et la Fox). Celle-ci décide de produire son premier grand succès cinématographique, Applause en 1929, qui met en scène une vedette du music-hall et s’inscrit dans les premiers pas du cinéma sonore[i] – Le Chanteur de Jazz d’Alan Crosland en 1927 étant le premier film en son synchrone.

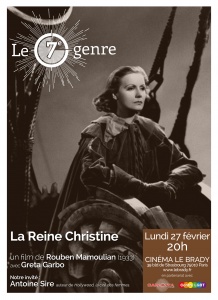

La Reine Christine bénéficie des progrès en matière de son pour dépeindre un drame historique sous forme de tableaux, qui interroge avec subtilité et délicatesse le genre et le sentiment amoureux. Le film marque par ailleurs le passage de Rouben Mamoulian de la Paramount à la MGM, ce qui correspond à son changement de style : il appuie son utilisation du plan fixe et du travelling descriptif, tout en poursuivant ses recherches visuelles autour des fondus, des contrastes et des superpositions.[ii]

La période qui précède le célèbre code d’autocensure établi par le sénateur William Hays en 1930, seulement appliqué à partir de 1934 pour une trentaine d’années, jouit d’une relative liberté visuelle et d’un ton dégagé des convenances morales. On voit s’épanouir une multitude de personnages interrogeant les normes du genre et de la sexualité, dès les débuts du cinéma entre autres. Des scénettes burlesques mettent en scène des hommes travestis (sissies) sur le registre de l’humour et de la caricature. Charlie Chaplin déploie le potentiel comique du travestissement dans Charlot grande coquette (1914) et Mam’zelle Charlot (1915) et Charlot machiniste (1916).[iii]

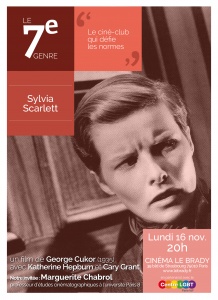

Les années 1930 désignent l’apogée du classicisme hollywoodien, mais également celui des représentations ambiguës et implicites. En 1930 paraît sur les écrans le mémorable Morocco [Cœurs brûlés] de Josef von Sternberg dans lequel Marlene Dietrich, parée d’un élégant costume masculin, déambule nonchalamment dans les allées d’un cabaret, provoquant les uns, suscitant de l’admiration des autres, jusqu’au fameux baiser avec une spectatrice. Le goût pour le travestissement de l’actrice s’installe dans sa vie privée, et elle côtoie les cercles lesbiens de la période, comme celui de Frede[iv]. Sur la scène allemande, Leontine Sagan réalise un an plus tard le film de pensionnat Jeunes filles en uniforme où se noue, bien plus qu’une amitié fusionnelle, une relation sentimentale entre une élève et son enseignante (le film donnera lieu à un remake de Géza von Radványi avec Lilli Palmer et Romy Schneider en 1958). Bravant la censure et l’échec commercial lors de sa sortie en 1935, Sylvia Scarlett de George Cukor propose une figure androgyne notable dans l’histoire du cinéma queer campée par Katharine Hepburn.[v]

Rappelons par ailleurs que la sortie en salles de La Reine Christine en 1933 coïncide avec l’arrivée du régime nazi au pouvoir en Allemagne qui ordonne la destruction de l’institut de sexologie de Magnus Hirschfeld et la persécution des homosexuels (Paragraphe 175).

L’androgynie et le travestissement prônés dans La Reine Christine diffèrent des représentations de personnages masculins : au comique des sissies par exemple s’oppose l’indépendance des femmes vêtues en homme. Rouben Mamoulian affirme cette idée en dessinant une reine émancipée, libre, au caractère décidé. La posture et les divers habits masculins permettent d’asseoir Greta Garbo dans son rôle, qui s’identifie à bien des égards à son personnage : l’actrice a d’ailleurs confié son intérêt pour la vie de la souveraine, aux mœurs libres, ce qui est à l’origine du scénario d’Anna Christie (1930). Toutes deux partagent et affichent une androgynie décomplexée.

Enfin, le destin des deux femmes se résume dans cette phrase de la Reine Christine : « Toute ma vie, j’ai été un symbole. J’en ai assez d’être un symbole. Je veux devenir un être humain. ». Écho à la propre vie de Greta Garbo, elle se retirera du cinéma dans les années 1940.

Un tableau historique…

La Reine Christine s’ouvre comme un tableau historique : les armoiries royales estampillent le générique et resituent le début de l’action lors de la Guerre de Trente ans durant laquelle meurt glorieusement sur le champ de bataille le roi Gustave-Adolphe de Suède en 1632.

« I was King of Sweden » installe le récit, sous les auspices de la figure paternelle – de nombreux plans montrent par la suite la Reine Christine en concertation avec sa cour, sous le regard fier du père, tissé sur une lourde draperie suspendue au mur. Au père aimé tué à la guerre, agit en écho l’amant assassiné en duel à la fin du film. La Reine Christine est à la fois captive de la mort du père et de l’amant, entre l’Histoire à laquelle elle appartient et les histoires amoureuses qu’elle initie. Pierre Berthomieu déclare alors « Le drame de la reine Christine est bien celui de l’impossible unité entre son rôle historique de monarque et ses aspirations romantiques qui offrent au film ses échappées lyriques. »[vi]

Plusieurs plans capturent la Reine Christine en buste ou aux épaules, comme un individu fixé dans l’Histoire officielle, sorte de théâtre des intrigues politiques et des alliances arrangées. Le fondu enchaîné sous forme de tombée de rideau ponctuant la troisième courte séquence du film contrebalance les devoirs (« duty ») royaux de la jeune monarque d’une part et les scènes intimes, telle la lecture au lit et la complicité avec son valet Aage d’autre part.

Outre une autorité indiscutable et un puissant statut sur la scène internationale, la Reine Christine souhaite diffuser une image de souveraine humaniste, s’intéressant aussi bien aux Précieuses ridicules de Molière qu’à la philosophie de Descartes. Le prestige de la Suède s’incarne tant dans sa Reine que dans l’aura intellectuelle et la formation d’esprit critique.

Or, si la Reine Christine dispose de liberté dans l’exercice de son pouvoir, elle n’en est pas moins soumise aux codes en vigueur de son époque : le mariage avec un prétendant irrigue le récit principal. Le décor du château prend alors les traits d’un enclos sentimental où elle est sans cesse assaillie de demandes et pressée par sa cour.[vii] Cette oppression visuelle fonctionne en résonance avec l’oppression subie par la Reine.

La dernière partie du film retranscrit cette tension : elle abdique après le piège tendu par Magnus, son trésorier, à son amant Antonio. Elle demeure une figure d’autorité par l’usage de contre-plongées et par la couronne symbolique du trône qui couvre sa tête, même après qu’elle se soit démunie de la sienne. Le réalisateur filme à cet instant l’amour du peuple porté à leur Reine dans une scène quasi-religieuse où Greta Garbo, vêtue d’une robe blanche immaculée, traverse une foule déplorant la perte d’une souveraine vertueuse.

…attisé par le sentiment amoureux : une reine de cœur

La Reine est donc chaleureusement appréciée de ses sujets, qu’il s’agisse du peuple à qui elle accorde une grande attention mais également de ses fidèles compagnons et de son amie, la Comtesse Ebba Spare.

Rouben Mamoulian met au service de son œuvre une « iconographie romantique » pour reprendre l’expression de Pierre Berthomieu.[viii] La rencontre impromptue d’Antonio et de Christine – prise pour un jeune homme à cause de son habit et de sa posture de cavalier – alors que le carrosse de celui-ci est enlisé dans la neige s’ajoute au répertoire lyrique, tout comme la sensuelle scène, où, après la découverte du leurre, Antonio donne tendrement du raisin à son amante, allongée sur le sol de l’auberge dans une légère robe blanche, épisode qui marque la naissance de leur amour au travers du feu de cheminée en arrière-plan.

Les interpénétrations entre théâtre, opéra et cinéma culminent lorsque Christine – qui cache son identité de souveraine à son Antonio – caresse les objets de leur chambre. Elle veut s’imprégner du souvenir de la pièce, éloignée des obligations politiques : un endroit neutre en somme dans lequel elle écrit sa propre histoire. Le réalisateur indique avoir tourné la scène à l’aide d’un métronome afin de provoquer l’émotion et la poésie. À l’instar d’un ballet, Christine déploie son amour et sa sensibilité pour renverser le long-métrage d’un genre à l’autre, du film historique au drame romantique.[ix]

La Reine Christine ou reine de la confusion des genres[x]

Il faut tout d’abord noter que l’application du terme « travestissement » résulte du regard de notre société sur celles antérieures, et que nos conceptions et catégories actuelles diffère des pratiques dites travesties pour ces époques données.

La Reine Christine de Rouben Mamoulian est un éloge à l’androgynie et au questionnement de genre et de sexe. Elle est revêtue pendant une grande partie du film – du moins de manière récurrente jusqu’à la rencontre avec Antonio – en homme. Le spectateur peut être surpris de la transition entre la petite fille déjà sure de son pouvoir, couronnée à la mort de son père, et la silhouette ambiguë du plan suivant où l’on surprend la souveraine à cheval, de dos, en pantalon. Elle s’autorise, de ce fait, en tant que monarque, la possibilité de multiplier les conquêtes amoureuses des deux sexes, comme le remarque Pierre Berthomieu.[xi]

Une critique de Libération rédigée par Simone Dubreuilh en date du 8 février 1933, intitulée « Re-découverte de Greta Garbo ‘La Reine Christine’ » met en évidence « L’androgynie admirable qui porte en soi la magie et le secret des deux sexes ; femme et jeune garçon avec tour à tour le pouvoir du don et celui de la possession. »[xii]

Le long-métrage de Rouben Mamoulian participe également à diffuser un érotisme androgyne, notamment lorsque la Reine, en culotte d’époque, embrasse la Comtesse Ebba Spare, qui, elle, est vêtue d’une crinoline. Il semblerait que ce baiser soit le fruit du statut conféré par l’habit, car Christine embrassera seulement sur la joue son amie lorsqu’elle effectuera son chemin d’adieux après son découronnement.

Le travestissement de la Reine Christine ne pose aucun problème ni aucune résistance au sein de sa cour ; c’est comme si celui-ci était induit pour qu’elle puisse bâtir son autorité parmi une assemblée composée uniquement d’hommes. En revêtant l’habit de ses homologues masculins, elle se hisse à leur genre et s’installe comme un égal incontestable, sans pour autant effacer son sexe qui est l’enjeu des alliances et des intrigues romantiques. Il n’y a donc nul paradoxe quand son valet Aage l’aide à se vêtir en homme, tout en la questionnant sur ses prétendants.

Le jeu sur la confusion de son genre est au cœur de la rencontre avec Antonio qui la prend de prime abord pour un « garçon » à qui il donne un thaler pour le/la récompenser d’avoir aidé à sortir son carrosse de la neige. Le thaler indique sur la face pile l’androgynie du monarque, en dessinant un profil ambigu. À la confusion de genre, s’ajoute la confusion sociale puisque le travestissement ne concerne pas seulement la dissimulation d’un sexe, mais aussi celle d’un statut.

Puis toute une mise en scène à l’auberge écrit la confusion et le quiproquo. L’aubergiste tombe plusieurs fois dans la duperie en demandant : « Que puis-je vous servir, jeune homme ? », ou en remerciant : « Merci, messire. », et surtout en proposant une compagnie féminine à son hôte : « Un jeune homme comme vous n’aura aucun mal [à trouver compagnie]. C’est une nuit froide pour être seul. Je vous trouverai une aimable compagnie si le cœur vous en dit. » À son insu, l’homme serviable devient complice d’une potentielle relation lesbienne.

Antonio est lui aussi tromper par l’illusion du genre et par les postures viriles que déploie son hôte pour le convaincre de son identité. Il invite « ce gentilhomme [à] souper avec [eux] ! » et interpelle de nombreux fois son ami « jeune homme ». Encore une fois, l’aubergiste est au cœur de la création de liens homosociaux, voire homosexuels, quand survient le problème de l’unique chambre à partager. Il convie les deux hommes à dormir ensemble, engendrant de cette manière une relation a priori gay. L’entremêlement et la confusion des genres se poursuivent jusque dans la couche où Antonio fait remarquer au « jeune homme » qu’une servante s’est éprise de lui, ce à quoi rétorque Christine par « J’y renonce de bon cœur. Si ça vous intéresse. »

L’artifice prend fin au moment où les deux hommes doivent se déshabiller : un instant de doute envahi Antonio, avant la découverte du secret. Son amour peut enfin s’exprimer, bien qu’il ait été perceptible lors de l’échange de regards entre les deux êtres au début la séquence.

La Reine Christine résume parfaitement l’enjeu de son travestissement quand l’interroge Antonio sur cette pratique : elle rétorque une volonté de s’échapper, pour être plus libre.

En effet, l’historienne Sylvie Steinberg explique dans La confusion des sexes. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution que les femmes travesties sont plutôt nombreuses et s’emparent de l’habit masculin pour garantir leur émancipation. C’est, en outre, une pratique liée aux discours religieux qui sanctifient les saintes travesties (le film de Rouben Mamoulian est pétri de références à la religion, dont la scène suivant le découronnement) et à la promotion d’héroïnes guerrières. Pendant cette période, le travestissement des femmes en hommes est bien moins réprimandé que dans le cas inverse qui induit effémination, faiblesse et déclassement social, là où il prône chez la femme la vertu de se prémunir des violences et de défendre son honneur.

En bref, la Reine Christine évoque un désir d’affranchissement plus que tout, qu’il s’agisse autant des conventions morales que politiques. Elle incarne la liberté de ton et le choix de vie, jusqu’à la fin du film où elle recueille, vêtue en homme, les derniers soupirs de son amant sur le bateau, avant de s’installer à la proue et d’envisager l’avenir.

Le genre du drame historique avec intrigues bisexuelles et lesbiennes : petit tour d’horizon

Trois cours différentes, trois périodes différentes et trois portraits de relations bisexuelles ou lesbiennes à l’écran.

À La Reine Christine de 1933 succède une nouvelle adaptation par Mika Kaurismäki intitulée La Reine garçon en 2015. Cette dénomination inscrit directement le film dans la confusion des genres et impose aux spectateurs une reine nettement plus émancipée que celle de Rouben Mamoulian, tant par son attitude que par les habits masculins qu’elle porte.

Interprétée par Malin Buska, cette nouvelle formule de la Reine Christine affiche et affirme son désir homosexuel envers la comtesse (Sarah Gadon), notamment au cours d’une scène assez charnelle. Le feu qui crépite est à son tour repris, mais non plus pour signifier la tendresse de la relation hétérosexuelle largement dépeinte par Rouben Mamoulian. Dans le film de Mika Kaurismäki, ce motif suggère l’ardeur du désir et la passion assumée.

Aussi, le réalisateur met un point d’honneur à mettre en scène une monarque cultivée qui s’entoure de René Descartes et s’intéresse à l’art. Il partage de ce fait le point de vue cinématographique de Rouben Mamoulian en insérant des effets de citations culturelles.

Le récent film de Yórgos Lánthimos (2018) primé de nombreuses fois à la Mostra de Venise, aux Golden Globes, aux BAFTA et enfin aux Oscar pose une intrigue amoureuse et de pouvoir entre la Reine Anne (Olivia Colman), fragile et inconstante, et Lady Sarah Churchill, Duchesse de Malborough (Rachel Weisz) qui gère ouvertement le royaume de Grande-Bretagne au début du XVIIIe siècle en manipulant sentimentalement sa souveraine pour parvenir à ses fins. Leur relation, entre soumission et domination, voit un nouveau tournant avec l’arrivée de Abigail Hill (Emma Stone), cousine déchue de Sarah qui paraît de prime abord de nature candide et douce avant de s’avérer manipulatrice insidieuse.

Sarah, femme autoritaire et de caractère, revêt à plusieurs moments l’habit d’homme. Au-delà du confort pour monter à cheval et déambuler, ce travestissement assoit davantage son pouvoir : elle est égale, voire supérieure aux hommes de la cour, atteints de mollesse et de décadence (comme le soulignent les parties de jeux aux canards et de jets d’orange). De plus, elle affronte sa rivale Abigail lors d’un duel métaphorique de tirs aux pigeons. Si l’animal symbolise la naïveté, caractéristique d’Abigail dans un premier temps, cet attribut se retourne contre Sarah lorsque sa dame de chambre affirme sa personnalité en conquérant la Reine à son tour et en défiant la Duchesse elle-même à sa propre distraction : elle finira avec des éclaboussures de sang d’un pigeon au visage, puis une balafre, stigmate de l’infamie et de sa future déchéance.

Les rapports de genre et de force sont inversés quand la Reine s’amuse à son tour d’avoir deux prétendantes, deux favorites. Elle prend plaisir à voir Sarah lui faire la cour, notamment lors de la scène du bain de boue où celle-ci se dessine au-dessus de la bouche une moustache et se présente comme Sir Churchill, à quoi répond Anne par une mimique similaire.

Le trio de femmes réinvente donc les genres et l’Histoire, une lecture à faire au prisme de notre propre époque comme le rappelle l’équipe du film lors d’une interview de promotion.

Enfin, Les Adieux à la reine de Benoît Jacquot en 2011 imagine une relation homosexuelle entre Marie-Antoinette et Sidonie Laborde, lectrice de la Reine, personnage de fiction créé pour l’occasion.

On a reproché au film cette liaison homosexuelle pour l’écran, qui résulte également des fantasmes de la fin du XVIIIe siècle voyant en cette Reine détestée le support de tous les vices. Dans le film de Benoît Jacquot, la proximité avec Gabrielle de Polignac se perçoit aussi comme une relation homo-érotique, amplifiant la tension et la jalousie – sentimentale et sociale – entre la lectrice attitrée et la Comtesse.

En définitive, le genre historique se prête à l’interprétation et à la création de personnages bisexuels, lesbiens et travestis. Il permet d’accentuer un trait de caractère, de proposer une autre histoire loin des canons officiels, et non pour autant erronée. Et questionne de ce fait la présence et la vie d’individus homosexuels à travers les époques.

Le film de Rouben Mamoulian, quant à lui, se joue des genres : il traverse le tableau historique pour mener le spectateur vers le drame sentimental, l’ensemble sur un ton théâtral. Surtout, il énonce un discours novateur sur le genre des individus, voguant à leur tour du masculin au féminin, du féminin au masculin sans hésitation.

Céline Dubois

———————

Références / Pour aller plus loin

BERTHOMIEU, Pierre, Rouben Mamoulian. La galerie des doubles, coll. « Grand écran, Petit écran », Liège, Éditions du Céfal, 1995.

BRION, Patrick, « La Reine Christine », Dossiers du cinéma, Paris, Casterman, 1971.

COSNARD, Denis, Frede, Paris, Éditions des Équateurs, 2017.

ROTH-BETTONI, Didier, L’Homosexualité au cinéma, Paris, La Musardine, 2007.

STEINBERG, Sylvie, La Confusion des genres. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution, Paris, Fayard, 2001

[i] BERTHOMIEU, Pierre, Rouben Mamoulian. La galerie des doubles, coll. « Grand écran, Petit écran », Liège, Éditions du Céfal, 1995, p. 11-12.

[ii] Ibidem, p. 55-61.

[iii] ROTH-BETTONI, Didier, L’Homosexualité au cinéma, Paris, La Musardine, 2007, p. 39-42.

[iv] COSNARD, Denis, Frede, Paris, Éditions des Équateurs, 2017.

[v] ROTH-BETTONI, Didier, ibidem, p. 8 (chronologie).

[vi] BERTHOMIEU, Pierre, ibidem.

[vii] Ibidem.

[viii] Ibidem, p. 7-9.

[ix] BRION, Patrick, « La Reine Christine », Dossiers du cinéma, Paris, Casterman, 1971, p. 197-199, reprenant des archives de La Reine Christine (plaquettes de présentation de 1933).

[x] Titre emprunté à l’ouvrage de STEINBERG, Sylvie, La Confusion des genres. Le travestissement de la Renaissance à la Révolution, Paris, Fayard, 2001 (issu de sa thèse).

[xi] BERTHOMIEU, Pierre, ibidem.

[xii] Archives de 1933, document consultable au département des Arts et Spectacles de la Bibliothèque Nationale de France, Paris.

Titre original : Queen Christina

Titre original : Queen Christina