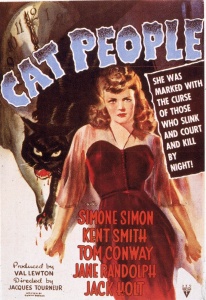

La Féline, Jacques Tourneur, 1942, USA

La Féline sort sur les écrans en 1942. Le Code Hays est alors en place depuis huit ans aux Etats-Unis. Ce fameux code de censure qui régit le cinéma hollywoodien n’autorise aucune représentation de « perversion sexuelle », sans plus de précision. Si taboue qu’elle ne peut être nommée, l’homosexualité fait partie de ces perversions. Cinéastes et scénaristes usent donc de ruses pour l’exprimer et contourner le code, à défaut de pouvoir la montrer ouvertement. Une lecture queer de certains films, attentive à quelques indices le plus souvent invisibles aux yeux des spectateurs et spectatrices hétéro, permet d’en comprendre le sous-texte gay ou lesbien.

La Féline est un bon exemple de ce cryptage pas toujours heureux. Ni le scénario ni les dialogues ne font une allusion directe à un quelconque saphisme de sa protagoniste. Encore moins est-il le moteur du récit, donc le sujet du film. L’histoire ? Irena Dubrovna (interprétée par Simone Simon), jeune femme serbe, rencontre Oliver Reed dans un zoo où elle dessine une panthère. Ils sympathisent rapidement car l’étrangère se sent seule en Amérique, et finissent par se marier. Pourtant, Irena refuse de coucher avec son époux, et même de l’embrasser. La faute à une terrible malédiction ayant touché ses ancêtres, qui transforme les femmes en dangereuses panthères à la moindre émotion (colère, passion, désir, jalousie). Oliver invite sa femme à aller consulter un psy pour lâcher cette croyance irrationnelle et accepter de consommer le mariage. Mais tandis qu’il se rapproche de sa collègue moins farouche, un animal félin sème la terreur, qui pourrait bien être Irena…

Frustration cryptée

Frustration cryptée

A priori, rien de très lesbien dans cette histoire assurément hétéro qui ne cherche qu’à réunir les deux sexes opposés sous la couette. Mais on sait bien que les films fantastiques cristallisent paranoïa collective et peur de l’Autre. Dans un cinéma américain puritain, capitaliste, blanc, hétéro, l’Autre pouvait être le communiste (voir les films de SF des années 1950) et/ou l’homosexuel :deux fléaux qui menaçaient l’american way of life et l’harmonie de la cellule familiale. Il n’est donc pas si difficile de déceler dans la malédiction qui ronge la communauté féminine d’Irena une métaphore de son lesbianisme permettant de ne jamais prononcer ce mot, grâce à une série d’indices cryptés. Car, reprenons les choses simplement : le “problème” d’Irena est d’abord… son refus de coucher avec un homme. Cette légende incroyable de tribu féline dont elle serait descendante semble une excuse abracadabrantesque pour éviter un accouplement hétéro. Ou le signe de sa frigidité, souvent assimilée à l’homosexualité comme l’a remarqué le théoricien Richard Dyer, spécialiste des représentations homosexuelles au cinéma. Il remarqua 1 que les homo des films noirs (et ce constat vaut pour d’autres genres, notamment le fantastique) ne sont pas explicitement sexuels, se définissant paradoxalement par tout sauf ce qui fait précisément leur différence ! Au contraire, ces personnages sont soumis à une frustration qui permet de ne jamais montrer l’assouvissement de leurs appétits sexuels : frustration de la vie de couple, remplacée par des duos maître/esclave ou servante/maîtresse (Rebecca d’Alfred Hitchcock, 1940) ; frustration de la paternité, exemplairement dans les Frankenstein, où des savants procréent sans femme ; frustration des désirs qui rendent par exemple la femme amoureuse d’une absente (Rebecca encore) ; frustration de la normalité qui assimilent gays et lesbiennes à des malades.

Un p’tit tour chez le psy

A ce sujet, La Féline est encore un excellent exemple puisqu’Irena est invitée par l’époux « normal » (hétéro) à consulter un psychiatre pour retrouver le chemin du lit conjugal et rentrer dans le rang du devoir domestique. Lequel psy se propose même d’embrasser la jeune femme pour lui faire retrouver ses esprits. Car, bien sûr, les lesbiennes le sont car elles n’ont pas encore rencontré un homme un vrai. Pour les soigner, rien de tel qu’un contact masculin, quitte à les forcer un peu. Mais n’est pas James Bond qui veut (lequel obligera un peu Pussy dans Goldfinger (1964) à un baiser… qui détournera ce personnage de son goût pour les femmes !). Irena envoie balader ce psy pas très subtil qui a certainement lu les théories des sexologues. Rédigés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ces écrits de Havelock Ellis, Sigmund Freud & Co ont été vulgarisés, parfois grossièrement, et ont largement contribué à faire de l’homosexualité une maladie mentale (ce qu’elle sera aux Etats-Unis jusqu’en 1973).

La médicalisation des lesbiennes fera la fortune de quelques films durant plusieurs décennies. En 1936, La Fille de Dracula veut être une « femme normale » et consulte un psychiatre pour se débarrasser d’une malédiction (décidément !) héritée de son père, confondant lesbianisme et vampirisme. L’héroïne est elle aussi une étrangère, venue de Transylvanie, qui distille le Mal en Amérique. En 1950, dans La Femme aux chimères, voyant sa cruelle épouse Amy (Lauren Bacall) l’abandonner pour suivre une élégante artiste en Europe, Rick (Kirk Douglas) lui dit qu’elle est malade et devrait consulter un médecin. Le placard d’Hollywood ressemble de plus en plus à une grande salle d’attente de clinique psychiatrique…

L’animalité prédatrice

L’animalité prédatrice

La Féline développe un autre poncif des représentations lesbiennes au cinéma : la prédatrice. Sur grand écran, à l’ère du Code, la lesbienne est généralement un être en quête de proies faciles, tour à tour butch sadique (la matrone de Femmes en Cage en 1950 ou l’héroïne de The killing of Sister George ? en 1968), vampire sanguinaire, femme fatale émasculatrice… ou gros méchant chat qui griffe des peignoirs. La panthère du film de Tourneur peut être comprise comme une métaphore du lesbianisme d’Irena. Ses visites régulières, y compris de nuit, à l’animal du zoo, créent une connivence entre ces deux créatures maléfiques. La bestialité refoulée de la jeune femme ne cesse de la ramener auprès de son alter ego en cage, comme poussée par des pulsions. Elle est aussi reconnue par une étrange femme aux yeux de chat qui l’interpelle en serbe en l’appelant sa « sœur » dans un restaurant. L’homosexuelle est réduite à un instinct animal, un désir prédateur, qui la différencie de l’humain, de la raison, de la norme.

Il n’est donc pas étonnant de voir (ou plutôt de deviner) plus souvent des lesbiennes dans les genres sombres d’Hollywood. Les structures manichéennes du fantastique, du film noir ou du gothique, mettent d’emblée ces personnages du côté du Mal ou finissent par les y renvoyer, le plus souvent par la mort. Irena n’échappe pas à cette règle assassine, allant finalement se donner à sa panthère. Tourneur ne filme jamais frontalement son héroïne transformée en félin mais son ombre effrayante glissant sur les murs et les pavés. Un moyen très économique de créer l’angoisse, et une façon de représenter l’irreprésentable, de l’associer à quelque chose de spectrale et de fantomatique, comme on le retrouve dans Rebecca ou La Maison du diable (Robert Wise, 1963).

Pour autant, la détresse de quelques-unes des ces héroïnes dont fait partie Irena provoque une certaine empathie qui sauve des films comme La Féline d’une simple mise à mort homophobe sans nuance. Ce film manifeste subtilement le sort auquel la société américaine condamne les lesbiennes, vouées à n’être que des ombres inquiétantes, des fantômes menaçants, irreprésentables mais pourtant bien présentes, effrayantes et damnées.

Estelle Bayon

1 Dans son article « Homosexualité et film noir », publié dans Jump Cut, 1977.

Crédits images :

La Féline, Jacques Tourneur, 1942 © RKO