Les Lèvres rouges, Harry Kümel, 1970, France-Belgique

Sorti la même année que The Vampire Lovers, en 1970, Les Lèvres rouges n’a pas grand-chose à voir avec la vague d’horreur vampiro-érotico-lesbienne qui déferle alors sur l’Europe. Le film belge d’Harry Kumel est pourtant bien l’histoire de la séduction d’une jeune et belle innocente par une vampire fascinante, âgée de plusieurs siècles. Il propose une version lipstick, glamour et néanmoins dark d’un personnage historique que la légende a surnommé la « Comtesse Dracula » : Erzsébet Báthory.

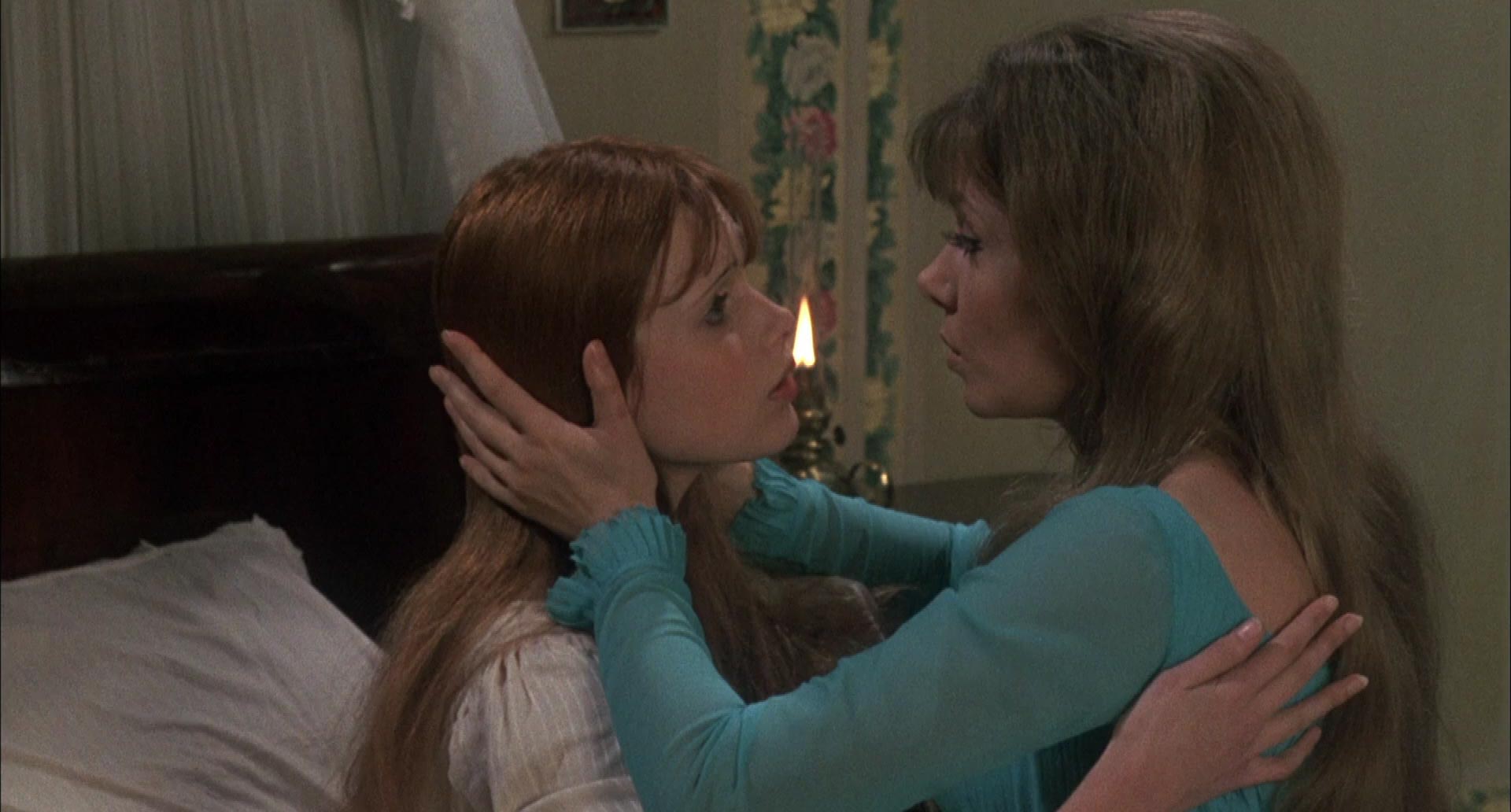

Cette comtesse hongroise du XVIIe siècle aurait torturé et tué des dizaines voire des centaines de jeunes filles par pur plaisir sadique avant de se baigner dans leur sang pour conserver sa jeunesse. Les Lèvres rouges transpose ce mythe dans un hôtel vide d’Ostende, dans une Belgique contemporaine. La comtesse se balade avec sa « secrétaire » Ilona et tente de séduire Valérie qui y passe sa lune de miel avec son époux Stefan. Pendant ce temps, non loin de là, à Bruges, des jeunes femmes sont assassinées et vidées de leur sang. Elisabeth parviendra à ses fins, vampirisant la jeune mariée pour la libérer du patriarcat, au prix toutefois de la vie d’Ilona.

Dans ce film élégant où perce quelques pointes d’humour noir et des touches d’onirisme, la comtesse est interprétée par la splendidissime Delphine Seyrig, plus habituée à évoluer dans un cinéma d’auteur sérieux qu’à jouer les croqueuses de donzelles. Que vient donc faire celle qui s’apprête à signer le manifeste des 343 (en 1971) dans un film de vampire lesbienne, genre plutôt destiné à satisfaire les pulsions voyeuristes des messieurs, au discours souvent misogyne voire carrément anti-lesbien ? Cette transfusion de l’icône de l’art et essai et du féminisme dans un genre populaire et phallocrate est une des premières subversions orchestrées par Les Lèvres Rouges, au sens où le film opère un renversement des normes et un décloisonnement des constructions culturelles. Notre lecture féministe du film, développée à partir de celle que Bonnie Zimmerman a proposé dans Jump Cut, le perçoit aisément comme une dénonciation de multiples dominations : du cinéma élitiste sur la culture de masse ; de la norme hétérosexuelle sur l’homosexualité ; de l’homme sur la femme ; de l’aristocratie sur le petit peuple. Mais loin de se contenter de dénoncer, il libère ses personnages de toute servitude dans un récit d’émancipation sacrificiel dont Valérie sortira affranchie.

Un film transgenre

Les Lèvres Rouges comporte de nombreux éléments, tant narratifs que visuels, de l’horreur vampirique : l’emprunt au mythe de Báthory, le goût du sang et de la nudité, de la nuit et des espaces vides et inquiétants, des meurtres, du viol, du sadisme glaçant. Son esthétique trash basée sur le recours franc et agressif de la couleur, rouge notamment (dans les vêtements ou les fondus enchaînés), est adoucie par un ponctuel effet vaporeux érotique. On retrouvera ce style, proche des photographies de David Hamilton, dans les épisodes de la Série Rose, anthologie libertine des années 1980 diffusée sur FR3, dont le réalisateur le plus prolifique sera… Harry Kumel. Le cinéaste abandonne ici les sacro-saintes conventions kitsch du genre vampirique (dentition pointue, morsures sanguinolentes, crucifix, cercueils et autres guirlandes d’ail). Lorsque les films de vampires plus conventionnels dérogent à ces règles, c’est plutôt pour s’abandonner au voyeurisme : quand l’héroïne sanguinaire ne craint pas le miroir (The Vampire Lovers) ou peut prendre un bain de soleil en micro bikini, voire s’adonner au naturisme (Vampyros Lesbos), l’objectif est clairement voyeuriste.

Les Lèvres rouges stylisent cette esthétique de l’épouvante pour la réorienter vers certaines conventions du cinéma moderne européen : des compositions soignées, loin de la mise en scène parfois brouillonne des séries B, au service d’un style formaliste fondé sur le vide (élément essentiel des cinémas de la modernité, dont Michelangelo Antonioni s’est fait le champion). Les plans sont composés comme des toiles flamandes ou de la Renaissance, apportant une touche arty à un ensemble élégant, aux cadrages inspirés de L’Année dernière à Marienbad (THE film d’auteur) avec… Delphine Seyrig. Enfin, bien sûr, la présence cette dernière, première muse d’Alain Resnais, qui vient de tourner pour Joseph Losey, François Truffaut ou Jacques Demy, et qu’on retrouvera chez Marguerite Duras ou Chantal Akerman, confirme le style « art et essai » du film. L’actrice, ultra canon en succube des Carpates suave et gracieuse, diaphane et vénéneuse, entre cruauté et fantaisie décalée, devient la pure incarnation du « transgenrisme » du film – genre ici à entendre au sens cinématographique.

Les Lèvres rouges annonce très vite son programme : dérouter les conventions cinématographiques, mais aussi culturelles et sociales. Il mélange les normes pour s’en affranchir et leur faire perdre leur caractère immuable. Cela va encore plus loin car ces deux genres que sont le cinéma d’auteur1 « de bon goût » et le film d’exploitation n’ont pas l’habitude de se côtoyer : le fantastique gothique, genre submergé par les émotions de base, tire le sublime vers le bas, le grotesque et le monstrueux, porté vers le passé (le mythe et la légende) ; le cinéma d’auteur, qui se veut généralement universaliste et comme dans un présent continu, rejette l’émotion au profit d’une autre émotion plus intellectualisée, qui tant à (vouloir) tirer vers le haut ces sujets.

Le film franco-belge de Kumel pulvérise donc le binarisme entre la culture d’élite et la culture populaire très ancré en France. Or cette différenciation culturelle, hiérarchisée, constitue un marquage de la différence sexuelle, elle aussi hiérarchisée, selon un bon vieux clivage sexiste chère à la culture française : l’élite au masculin, le populaire au féminin. La première s’impose comme une constante réaffirmation de la créativité masculine, quand la culture de masse est associée aux femmes consommatrices2. Hybride, Les Lèvres Rouges perturbe et invalide cette distinction et s’impose comme un film queer en ce qu’il décatégorise les genres et en efface les frontières, pour lutter contre l’hétéropatriarcat.

La défaite du masculin

Il est une convention narrative fondamentale pour tout film de vampire lesbienne qui se respecte : l’homme sauve finalement la femme et sort victorieux du trio qui l’oppose à la vampire dans la conquête de la jolie innocente. Même en dehors du genre vampirique, il n’est pas rare que les triangles bisexuels finissent par accorder la victoire au duo hétéro (Personal Best, Les Bostoniennes, Basic Instinct). La lesbienne finit généralement détruite, tuée, suicidée, abandonnée à une solitude punitive. La vampire, elle, doit toujours finir par mourir ; même la subversive comtesse de Kumel n’échappe pas à cette règle, brûlée par le soleil, puis empalée sur un arbre avant d’être incendiée dans l’explosion de sa voiture ! On n’est jamais trop sûr.es…

Mais Les Lèvres rouges a cette rare particularité de ne pas accorder la victoire finale au monsieur. Après avoir crié « Je suis un homme et elle est à moi ! », Stefan est tué par Báthory et Valérie, comme en réponse à son arrogance misogyne. Ivres d’une liberté nouvelle après avoir bu son sang, elles prennent la fuite… jusqu’à la mort certaine de la comtesse. Cependant, sa douce Valérie n’a pas péri dans l’accident et on la retrouve, quelques mois plus tard, dans une dernière séquence, séduisant un couple hétéro, dans les vêtements de la Báthory et, surtout, s’exprimant à travers ses mots et sa voix ! La vampire ne meurt jamais…

Le personnage masculin, au contraire, ne se montre guère victorieux puisque Stefan viole et tue Ilona. Or, la violence et le meurtre sont dans le fantastique l’apanage du vampire, figure de la subversion, quand l’homme doit incarner le Bien. Stefan est donc « simplement » un meurtrier, un salaud sombre et ambigu, excité par son propre sang quand il se coupe en se rasant, ou par les récits macabres de la sanguinaire comtesse Erzsebet, fasciné par le cadavre de la jeune femme de Bruges, indifférent aux cris de protestations d’Ilona ou Valérie. Son sadisme vient souiller l’image très lisse, très « Ken et Barbie », qu’il forme avec son épouse. Cet attrait pour le sang est emprunté à la légende de Báthory, dont on raconte que la vue d’une goutte sur la peau d’une servante l’aurait plongée dans la folie sanguinaire. La cruauté de la célèbre comtesse est ainsi transposée dans Les Lèvres rouges du côté du masculin. Face à Stefan, la comtesse manifeste si peu de penchants vampiriques que l’on pourrait douter de l’identité de l’assassin de Bruges : Est-ce Báthory ? Et si c’était Stefan ? Chez Kumel, ce n’est pas la lesbienne, pour une fois, qui est présentée comme une aberration mais bien Stefan, outsider qui brise les conventions pour plonger dans le vice, quand la lesbienne s’y plie pour mieux sauver l’épouse de la brutalité domestique hétéro.

Son projet féministe est net : Báthory attire Valérie par… un discours anti-mecs ! Davantage que sa déclaration d’amour (qui fait plutôt un flop, comme si les codes du romantisme ne fonctionnaient pas), c’est sa critique du comportement de l’homme et de l’hétérosexualité qui convainc Valérie de la suivre : « Stefan t’aime, quoique tu penses… c’est pour cela qu’il veut faire de toi ce que tous les hommes font des femmes : une esclave, une chose, un objet de plaisir ». Objet qu’elle-même se refuse à être : pendant que Carmilla offre sa nudité intégrale au regard des spectateurs de la Hammer, la comtesse demeure dans un érotisme distant et sophistiqué, résistant au male gaze3. Son corps comme son identité réelle n’appartiennent qu’à elle, totalement affranchie de toute possession masculine, qu’elle soit de Stefan, du réceptionniste, du flic… ou du spectateur.

Le mensonge de l’hétérosexualité

Ce processus de « décorporalisation » de la comtesse se confond finalement avec celle de l’homosexualité féminine. La fusion entre Báthory et Valérie n’a lieu qu’entre les deux dernières scènes, invisible, lorsque les deux femmes se confondent, associant corps et esprit. Aucun homme ne peut empêcher cette fusion, encore moins la regarder puisqu’elle se produit dans un angle mort, dans l’entre des images, véritable pied de nez au voyeurisme du genre. Si l’orientation lesbienne n’est plus réductible à un simple prétexte à mater avant que l’homme ne reprenne ses droits sur le corps de la femme-objet, il faut la comprendre comme une alternative rédemptrice à la violence de l’institution maritale dont le film donne une vision peu réjouissante. D’un point de vue féministe et d’après Bonnie Zimmerman, la lune de miel est cette étape par laquelle le mâle affirme son pouvoir sur son épouse en l’introduisant dans l’institution hétérosexuelle. Il faut alors une vraie vamp, une femme fatale libérée des hommes et du joug patriarcal, pour délivrer Valérie d’un monde où l’homme est l’Autre malsain.

Mais dès le début, cette normalisation hétérosexuelle n’est-elle pas un leurre ? Stefan rechigne à informer sa mère du mariage. Lorsqu’il finit par la joindre, le public découvre au bout du fil un homme maniéré, étendu dans des coussins roses, paré de foulards fleuris, pressé de présenter à Stefan sa nouvelle orchidée (fleur symbolique de séduction, de sensualité, de plaisir et de la beauté féminine). L’homme, étonné, se demande ce que Stefan pourra bien faire de cette jeune femme, et ce qu’elle pensera d’eux. Toute la mise en scène et les dialogues portent à croire que Maman, c’est plutôt Chéri… et que la honte de de ce mariage hétéro a retardé le coup de téléphone ! La scène détruit d’un seul coup deux images de couples hétéro : les parents de Stefan, sa Mère devenant un vieux gay, et les jeunes mariés, pris dans une véritable mascarade. Alors que la plupart des films du genre tendent à ramener les personnages féminins à l’ordre « naturel » du départ, l’hétérosexualité, il n’existe même pas ici. Si l’hétérosexualité est d’emblée un mensonge vicieux, un microcosme de sadisme, de domination et d’appropriation pernicieuse, la lesbienne n’est plus son Autre pervers à punir.

Une aristo camp

Les Lèvres rouges peut être vu comme un film féministe, dénonçant la violence domestique et le mensonge de l’hétéronorme, prônant la solidarité féminine et la vengeance contre l’oppression masculine et le patriarcat comme mythe. Peut-être même comme un récit lesbien de séparation d’avec le monde masculin et un appel à la non-mixité. Mais est-il vraiment un hymne à l’homosexualité ? L’incarnation troublante un brin sordide qu’en donne Stefan et sa « Maman » met le doute, et le duo Báthory-Ilona n’est pas totalement idéal : la jeune secrétaire veut fuir, visiblement prisonnière de l’influence palpable de la fascinante comtesse. Sous son emprise, Ilona devient elle aussi « une esclave, une chose, un objet de plaisir » qu’Elisabeth n’hésite pas à jeter dans la gueule du loup pour parfaire sa démonstration de misogynie devant son nouvel objet d’amour. La brunette est sacrifiée sans remords, remplacée par la blonde comme un vulgaire jouet. Quant à Valérie, elle affiche dans les dernières scènes un regard vide, comme sous hypnose, dépossédée d’elle-même, sous la coupe (et la cape) de Báthory. Son affranchissement se confond avec une nouvelle forme de sujétion.

Cet aspect plus sombre de Báthory évite au film de sombrer dans un manichéisme trop franc et victimisant, où l’homme serait le méchant face à la femme, gentille proie éternelle. Les Lèvres rouges rejette bien tout binarisme, y compris entre le bien et le mal. L’aspect très camp de la comtesse atténue toutefois l’atmosphère gothique glaçante comme la manipulation inquiétante dont elle fait preuve. Chacune de ses apparitions se transforme en défilé théâtral de robes extravagantes, rouge vif ou à sequins, en total décalage par rapport au décor, consciente du délire camp qu’elle incarne. La vampire de Seyrig est plus insolite que dangereuse, encline à une autodérision qui démystifie la culture dominante et élitiste à laquelle son statut aristocrate la rattache.

Báthory partage avec Stefan ce statut, face à Ilona la « secrétaire » et Valérie la prolétaire que Stefan a honte de présenter à sa famille d’aristo. La pauvresse est souvent la victime sans remords du film de vampires lesbiennes, notamment dans les récits victoriens de la Hammer où Carmilla fait preuve d’un certain racisme de classe. Les servantes sans nom ne semblent exister que pour être vidées de leur sang sans amour ni séduction, alors que les jeunes et jolies de la haute peuvent devenir de véritables objets d’amour. La vampire vient toujours d’une grande famille, reine égyptienne dans Les Prédateurs, ou comtesse dans la plupart des autres films, descendantes de la lignée Dracula ou Karnstein, de La Fille de Dracula à Nadja en passant par les nombreuses adaptations de Carmilla ou de la légende de Báthory. La lesbienne au cinéma est souvent un personnage de pouvoir, influent, capable de pervertir une femme plus faible (jeune, pauvre, fragile) : comtesse, enseignante, directrice de pensionnat.

Mais là encore, la Báthory de Kumel fait exception, puisqu’elle s’entiche de Valérie, de classe inférieure. En lui donnant, in fine, sa propre voix et son pouvoir, elle affranchit totalement la jeune femme de toutes les dominations, qu’elle soit masculine, patriarcale, sexuelle, culturelle.

Estelle Bayon

1 On peut considérer le premier comme un genre dont le sujet est… l’auteur et sa vision du monde, le thème et l’histoire devenant secondaire, avec ses conventions, ses tares, ses clichés, ses poses formalistes, qui confinent parfois à ce qu’on appelle l’auteurisme.

2 Voir Geneviève Sellier, Culture d’élite, culture de masse et différence des sexes, L’Harmattan, 2004

3 Regard masculin, destinataire prioritaire des films, conceptualisé par la théoricienne féministe Laura Mulvey. Voir à ce sujet notre article sur The Vampire Lovers.

Crédits images :

Les Lèvres rouges, Harry Kumel, 1970 © Malavida Films