L’ouvrage de Siegfried Kracauer, De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, qui fit date à sa sortie en 1947, propose une vision du cinéma allemand comme « fait social »[1], comme le fruit de l’expression d’une crise identitaire de la germanité dans la période des années 1920 caractérisée par la République de Weimar. En effet, le médium cinématographique représente alors à l’écran les masses, la société industrielle, l’aliénation par le travail des corps et des âmes.

Le film Metropolis de Fritz Lang sort en salles en 1927, en pleine période de stabilisation économique (1924-1929). L’expressionnisme qui projetait des figures inquiétantes dans des décors fantastiques dessinés par les jeux de lumière et d’ombre[2] – à l’instar du film manifeste Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene en 1922 – perd de sa vigueur mais transparaît toujours dans certaines productions hybrides tel le chef-d’œuvre de Fritz Lang qui sera le premier film inscrit au Registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO en 2001[3].

Metropolis interroge tout d’abord le genre du film : dans la veine de l’expressionnisme par son esthétique géométrique, ses jeux de lumière radicaux, ses réminiscences gothiques, ses personnages terrifiants à l’image de Rotwang, l’inventeur fou et de l’androïde, et surtout pour le reflet des angoisses de son époque[4], il s’inscrit en outre dans le registre de la science-fiction et plus particulièrement de la dystopie en dépeignant une société future (2026) asservissante, organisée autour d’une forte hiérarchie et séparation des classes sociales où les plus pauvres sont exploités par les plus riches. La division de Metropolis est mise à mal par la prise de conscience de Freder, le fils de Joh Fredersen (maître de la cité) qui n’hésite pas à vivre une expérience de transfuge de classe pour retrouver l’innocente et bienveillante Maria, en s’immisçant au sein de la ville basse où s’exténuent les ouvriers au rythme des horloges et des machines, allégories du Dieu Moloch.

Adapté du roman éponyme de sa compagne de l’époque Thea von Harbou, Metropolis est une production colossale – comme nous l’apprend un article paru en 1928 – qui sollicite plusieurs millions de marks et plusieurs milliers d’acteurs et de figurants.[5] Au croisement de références telles que Jules Vernes, Orson Welles, Edgar Poe, Villiers-de-L’Isle-Adam, Mary Shelley et annonçant Les Temps modernes de Charlie Chaplin (1936), Metropolis est le constat de la vision de Fritz Lang sur la métropole new-yorkaise, « entre attraction et répulsion, fascination et peur » pour reprendre les termes de Michael Minden et Holger Bachmann dans Fritz Lang’s Metropolis : cinematic vision of technology and fear. En effet, il visite la ville en 1924 et se dit impressionné par les gratte-ciel et la modernité urbaine, révélés dans son film à travers la division de la cité où la partie supérieure est dominée par la technologie et la verticalité des tours, tandis que la partie inférieure interpelle un imaginaire médiéval par ses grottes, ses recoins expressionnistes et fantastiques.[6]

La « New Woman »[7] émancipée : contexte historique, rapports de classes, de genres et sexualité

Le courant expressionniste dans lequel s’inscrit majoritairement Metropolis est traversé par une interrogation de la germanité. Autrement dit, on assiste à un retour aux racines culturelles allemandes articulées autour du gothique et du romantique : Frank Kessler explique dans Le cinéma expressionniste : de « Caligari » à Tim Burton que « le cinéma expressionniste se trouve alors positionné du côté d’une certaine image de la germanité qui connote le nordique, le brumeux, l’Unheimlichkeit, l’irruption de passions refoulées plutôt que, disons, l’Aufklärung kantienne […] »[8] (l’Aufklärung étant l’équivalent du mouvement des Lumières en Allemagne).

Metropolis se réfère de nombreuses fois à des mythes religieux et païens accentuant le déchaînement des passions, notamment celles de Maria, qui, de prime abord, harangue le peuple des ouvriers dans une sorte de chapelle souterraine. Elle conte, lors de cette séquence, la légende de la Tour de Babel et incite à rejeter la haine pour mieux unir le cerveau, les mains et le cœur à l’aide d’un médiateur : Freder désigné ici par un subit halo lumineux quasi christique. Tour à tour, l’allégorie au Dieu Moloch sous forme de machine anthropophage, l’ingénieur Rotwang qui rappelle à bien des égards Pygmalion, le spectre de La Faucheuse, le Déluge final, etc. interviennent dans la narration et ajoutent un caractère angoissant et apocalyptique qui opposent tradition et modernité, et annoncent la montée du nazisme[9].

Si un discours vertical sur les classes s’organise dans Metropolis « tel un corps – une seule unité géante, une cité-état et une usine réunies »[10] indiquant ainsi une forte hiérarchie, un autre discours sous-jacent au contexte de production parcourt le film. Le genre renvoie de ce fait les personnages à des situations stéréotypées qui correspondent à la place des individus dans la société weimarienne. Ici, Maria incarne certes la passion inhérente à son genre, mais également la superstition, la religion, la sorcellerie, la sexualité, tandis que les personnages masculins dominants dans Metropolis incarnent la rationalité, la connaissance, la science, la gestion, la destruction, le goût du pouvoir.[11] Noël Burch et Geneviève Sellier dans Le cinéma au prisme des rapports de sexe mentionnent de nouveau les constructions sociales et culturelles que sont les identités et les rapports de genres et de sexes.[12]

Sous la République de Weimar, de véhéments affrontements autour de l’avortement ou encore de la séparation de la procréation et de la sexualité prennent place dans le débat public.[13] La création de l’androïde par Rotwang peut être lue comme un écho à cette situation. Séquence charnière, l’ingénieur fou se substitue à Dieu et à la femme dans un acte à la fois démiurgique et d’enfantement où la machine se munit progressivement d’un système nerveux et sanguin puis des traits physionomiques de Maria grâce à la surimpression cinématographique.

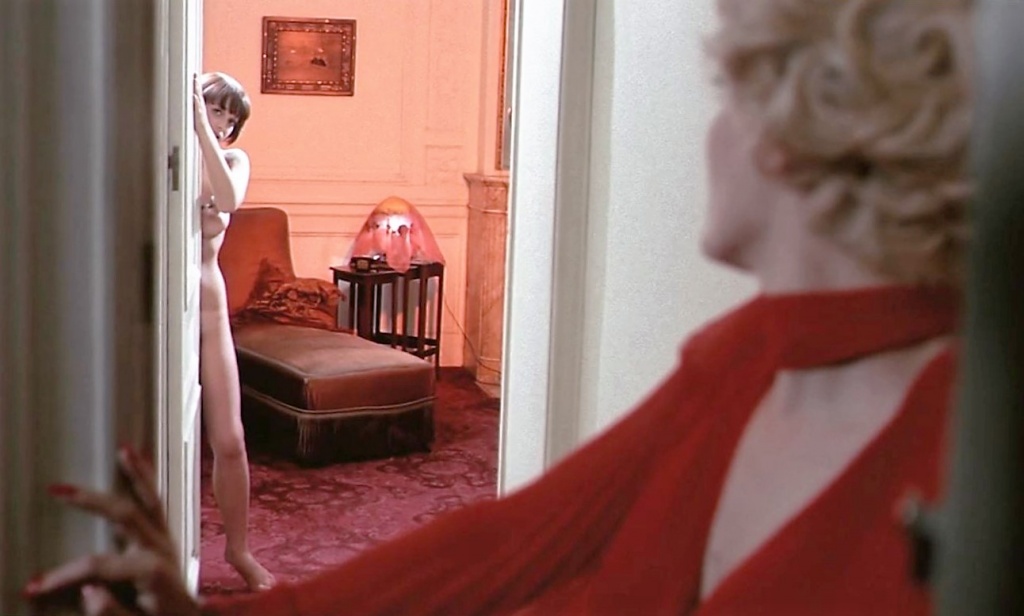

Aussi, des propos antisémites et antiféministes nourrissent les crispations sociales et politiques, au point de qualifier la société allemande de « dégénérée ».[14] Le quartier de Yoshiwara au sein de Metropolis, écrin de toutes les luxures, reflète les spectacles et divertissements décadents de la République, à l’image des peintures expressionnistes d’Emil Nolde (Cabaret, 1911 et Danseuses aux bougies, 1912). Les promesses de vices, de nudité, d’orgies attirent des foules d’hommes où le brassage social admet le côtoiement des classes, comme lorsque l’ouvrier remplacé par Freder s’y engouffre ou lors de la danse lascive de l’androïde. La période des années 1920, prise en étau entre la défaite relative à la Première Guerre mondiale et la crise économique, offre le portrait des grandes métropoles en Babylone moderne – décrites par Stefan Zweig dans Le Monde d’hier. Souvenirs d’un Européen paru en 1943.

Au cœur de cette République émerge la figure de la « New Woman » qui ancre la crise du genre féminin et masculin en s’affirmant indépendante et libre. De nouveaux débats occupent l’espace public, permettant de donner une visibilité plus accrue aux femmes dans la société allemande. Leur présence n’en est pas moins vilipendée par leurs détracteurs qui les accusent de la dégénérescence nationale et de l’instabilité du pays. Maria dans Metropolis symbolise cette position : elle agit librement au sein de la ville basse et rassemble les ouvriers autour de sa figure bienveillante. De plus, elle insuffle une énergie pacificatrice lors de ses sermons. Mais lorsque l’androïde empruntera ses traits, Maria ne sera plus que synonyme de déchéance, de pulsions, de « version monstrueuse de la « New Woman » », de femme phallique séductrice détenant et menaçant le pouvoir.[15]

De la vierge à la vamp, il n’y a qu’un pas.

Dans le laboratoire de la modernité : la folie de Pygmalion et la figure de l’androïde corruptrice

Dans le secret partagé avec Joh Fredersen, Rotwang s’enferme dans son laboratoire maléfique pour donner à l’androïde les traits de Maria et faire sombrer Metropolis. Un premier plan en forte plongée ouvre cette séquence de métamorphose : l’innocente Maria est allongée, inconsciente, dans une sorte de cercueil de verre qui la relie à des machines. Puis un plan dont la composition est pyramidale montre l’androïde assise sur son piédestal qui attend la régénérescence. Rotwang s’agite, anxieux du résultat. Il multiplie les opérations et sous l’effet des ondes, la créature se transforme en humaine, d’apparence (le regard quoique changé, plus malicieux). Rotwang, dans les pas du Docteur Frankenstein de Mary Shelley et de l’ingénieur Thomas Edison dans L’Ève future de Villiers-de-L’Isle-Adam, a créé un être hors de contrôle, non régulé par les instances de pouvoir et les lieux de rationalisation au final[16].

L’androïde représente alors la vamp artificielle, balayant le côté virginal et pur de Maria. Despina Kakoudaki dans Anatomy of a robot : literature, cinema, and the cultural work of artificial people explique qu’ « Une fois que l’androïde a pris la forme de la belle organisatrice syndicale Maria, elle se déchaîne en tant que force séduisante et menaçante sur le plan sexuel à travers la ville. »[17] Le cinéma devient alors une technologie au service du désir.[18]

Par ailleurs, l’androïde peut être considéré comme le doppelgänger pernicieux de Maria. Cette figure dans la tradition germanique évoque la double mauvais d’un individu – thématique largement reprise et développée dans l’expressionnisme allemand. En tant que corruptrice et dépravée, l’androïde rejette les valeurs charitables de Maria.

Ce passage de la vierge à la vamp dans Metropolis dialogue également avec le regard masculin. Michael Minden et Holger Bachmann rappelle que « Les peurs et les angoisses perceptuelles émanant de machines de plus en plus puissantes sont reformulées et reconstruites en termes de peur masculine de la sexualité féminine, reflétant, dans le récit freudien, l’angoisse de castration masculine. »[19] Cette domination masculine et ce regard masculin (male gaze) se traduisent dans la séquence de danse lascive par les raccords regards des hommes sur le corps de l’androïde, le rythme frénétique qui alterne les plans sur les visages excités et sur la machine-humaine, les découpes en très gros plans des yeux, les surimpressions cyclopéennes. En somme, « La femme apparaît comme une projection du regard masculin, et ce regard masculin est finalement celui de la caméra, d’une autre machine. » concluent les deux auteurs.[20]

Objet de fétichisation, l’androïde projette les fantasmes sexuels apposés sur Maria et dénonce les dérives de la technologie. Elle représente la femme corruptrice qui mène la société à sa perte en charmant les foules. Dans cette même séquence de cabaret à Yoshiwara, un insert offre aux spectateurs une double-page d’un manuscrit médiéval – motif récurrent dans le film – dans laquelle une illustration avec une femme seins nus trônant au-dessus de monstres signifie la destruction. Un raccord avec l’androïde surgissant sur une installation d’où jaillit des créatures inquiétantes similaires apparaît alors sur scène. À la fois androïde et sorcière poussant le peuple aux vices et à la dégénérescence, la machine-humaine de Rotwang finira brûlée vive sur un bûcher.

Outre des productions cinématographiques contemporaines qui revendiquent l’influence de Metropolis à l’instar de Blade Runner (Ridley Scott, 1982), Retour vers le futur (Robert Zemeckis, 1985), Le Cinquième élément (Luc Besson, 1997), les clips The Wall de Pink Floyd (1982) et Radio Ga Ga de Queen (1984), celui de Madonna pour Express Yourself questionne à son tour les rapports de genres et de sexes. Madonna revêt à un moment un élégant smoking masculin, se positionne comme une « New Woman » totalement émancipée et libre, qui assume ses désirs sans tomber dans le rôle de la vamp manipulatrice et corruptrice, le tout prenant pour décor la ville souterraine de Metropolis où les corps musclés des ouvriers sont sexualisés, voire aussi fétichisés par la caméra et le regard des spectateurs que celui de la chanteuse. Le clip vidéo se conclut sur une phrase, écho de la fin du film, à savoir « Without the heart, there can be no understanding between the hand and the mind. »

Céline Dubois

Références / Pour aller plus loin

Ouvrages

AUMONT, Jacques et BENOLIEL, Bernard, Le cinéma expressionniste : de “Caligari” à Tim Burton, Paris, La Cinémathèque française / Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.

AURICH, Rolf, JACOBSEN, Wolfgang et JATHO, Gabriele (dir.), Artificial humans : manic machines, controlled bodies, Berlin, Jovis, 2000.

BURCH, Noël et SELLIER, Geneviève, Le cinéma au prisme des rapports de sexe, Paris, J. Vrin, 2009.

CORBIN, Alain, COURTINE, Jean-Jacques et VIGARELLO, Georges (dir.), Histoire du corps. 3, Les mutations du regard, le XXe siècle (volume dirigé par COURTINE, Jean-Jacques), Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », 2011.

EISENSCHITZ, Bernard, Fritz Lang au travail, Paris, Cahiers du cinéma, 2011.

EISNER, Lotte H., L’Écran démoniaque, [1952] Paris, Ramsay, 1985.

HALES, Barbara, PETRESCU, Mihaela, et WEINSTEIN, Valerie, Continuity and crisis in German cinema, 1928-1936, Rochester, Camden House, 2016.

HARBOU, Horst von, “Metropolis” : un film de Fritz Lang : images d’un tournage, Paris, Centre national de la photographie, 1985.

HARBOU, Thea von, Metropolis, Dinan, Terre de brume, 2015.

JENKINS, Stephen (dir.), Fritz Lang. The Image and the Look, Londres, British Film Institute, 1981.

KAKOUDAKI, Despina, Anatomy of a robot : literature, cinema, and the cultural work of artificial people, New Brunswick / Londres, Rutgers university press, 2014.

KRACAUER, Siegfried, De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, [1947] Lausanne, L’Âge d’homme, 1973.

KURTZ, Rudolf, Expressionnisme et cinéma, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1987.

LIONEL, Richard, La vie quotidienne sous la République de Weimar : 1919-1933, Paris, Hachette littératures, 2000.

McCORMICK Richard W., Gender and sexuality in Weimar modernity : film, literature and “new objectivity”, Basingstoke / New York, Palgrave, 2001.

MINDEN, Michael et BACHMANN, Holger (dir.), Fritz Lang’s Metropolis : cinematic visions of technology and fear, Rochester, Camden house, 2000.

PALACIOS, Valérie, Le cinéma gothique : un genre mutant, Rosières-en-Haye, Camion noir, 2009.

PELOSATO, Alain, Robots, IA & mondes virtuels dans le cinéma fantastique, Givors, SFM éditions, 2018.

Articles

ANGIBOUST, Sylvain, « Du film au manga. Dessine moi un robot », L’Avant-scène cinéma, n°585, septembre 2011, p. 47-51.

BEAUPLAN de, Robert, « La réalisation du film Metropolis », La Petite Illustration, n°372 – Cinéma n°11, 3 mars 1928, p. 2.

CRIPS, Liliane, « Du féminisme comme décadence : le discours sur les femmes des droites conservatrices et révolutionnaires sous la République de Weimar et le IIIe Reich », L’Homme et la société [en ligne], n° 99-100, 1991, Femmes et sociétés, pp. 89-98., consulté le 17 mai 2019. URL : http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1991_num_99_1_2540.

La Petite Illustration, n°372 – Cinéma n°11, 3 mars 1928, p. 1.

SOESANTO, Léo, « L’héritage de Métropolis », L’Avant-scène cinéma, n°585, septembre 2011, p. 44-46.

TAMAGNE, Florence, « La Ligue mondiale pour la réforme sexuelle : La science au service de l’émancipation sexuelle ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 22 | 2005, mis en ligne le 01 décembre 2007, consulté le 17 mai 2019. URL : http://clio.revues.org/1751.

[1] AUMONT, Jacques et BENOLIEL, Bernard, Le cinéma expressionniste : de “Caligari” à Tim Burton, Paris, la Cinémathèque française / Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 104.

[2] KRACAUER, Siegfried, De Caligari à Hitler : une histoire psychologique du cinéma allemand, Lausanne, L’Âge d’homme, 1973, p. 149.

[3] PALACIOS, Valérie, Le cinéma gothique : un genre mutant, Rosières-en-Haye, Camion noir, 2009, p. 79.

[4] KURTZ, Rudolf, Expressionnisme et cinéma, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1987 : « Le cinéma expressionniste n’est pas, en Allemagne, une manifestation artistique incohérente, un pur produit du hasard. Il nécessitait, bien au contraire, une certaine disposition de l’époque, afin que les diverses inspirations rencontrent un terrain propice. » (p. 105)

[5] BEAUPLAN Robert de, « La réalisation du film Metropolis », La Petite Illustration, n°372 – Cinéma n°11, 3 mars 1928, p. 2.

[6] MINDEN, Michael et BACHMANN, Holger (dir.), Fritz Lang’s Metropolis : cinematic visions of technology and fear, Rochester (N.Y.), Camden house, 2000, p. 4 à 10.

[7] McCORMICK Richard W., Gender and sexuality in Weimar modernity : film, literature and “new objectivity”, Basingstoke / New York, Palgrave, 2001, p. 3.

[8] AUMONT, Jacques et BENOLIEL, Bernard, op. cit., p. 62.

[9] HARBOU, Horst von, “Metropolis” : un film de Fritz Lang : images d’un tournage, Paris, Centre national de la photographie, 1985, p. 7.

[10] MINDEN, Michael et BACHMANN, Holger, op. cit., p. 181 : traduction de la citation suivante « Metropolis was just such a body – a single giant unit, city-state and factory rolled into one. »

[11] Ibidem, p. 174.

[12] BURCH, Noël et SELLIER, Geneviève, Le cinéma au prisme des rapports de sexe, Paris, J. Vrin, 2009, p. 9.

[13] TAMAGNE, Florence, « La Ligue mondiale pour la réforme sexuelle : La science au service de l’émancipation sexuelle ? », Clio. Histoire‚ femmes et sociétés [En ligne], 22 | 2005, mis en ligne le 01 décembre 2007, consulté le 17 mai 2019. URL : http://clio.revues.org/1751 ; DOI : 10.4000/ clio.1751.

[14] CRIPS, Liliane, « Du féminisme comme décadence : le discours sur les femmes des droites conservatrices et révolutionnaires sous la République de Weimar et le IIIe Reich », L’Homme et la société, n° 99-100, 1991, Femmes et sociétés, pp. 89-98. [En ligne], consulté le 17 mai 2019, DOI : 10.3406/homso.1991.2540. URL : http://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1991_num_99_1_2540.

[15] McCORMICK Richard W., op. cit., p. 29.

[16] HALES, Barbara, PETRESCU, Mihaela, et WEINSTEIN, Valerie, Continuity and crisis in German cinema, 1928-1936, Rochester, N. Y., Camden House, 2016, p. 44.

[17] KAKOUDAKI, Despina, Anatomy of a robot : literature, cinema, and the cultural work of artificial people, New Brunswick / London, Rutgers university press, 2014, p. 49 : traduction de « After the robot acquires the outward form of the beautiful labor organizer Maria, she unleashes herself as a sexually alluring and politically threatening force through the city »

[18] MINDEN, Michael et BACHMANN, Holger, op. cit., p. 51.

[19] Ibidem, p. 203.

[20] Ibidem, p. 208.

Frustration cryptée

Frustration cryptée L’animalité prédatrice

L’animalité prédatrice